Ah, mes chers amis, mes compagnons de route dans ce voyage à travers les méandres de l’art et de l’âme, laissez-moi vous emmener aujourd’hui dans un périple silencieux, mais ô combien éloquent. Nous allons explorer ensemble un chef-d’œuvre de la bande dessinée, une œuvre qui, tel un murmure dans le vent, parle plus fort que mille cris. Je parle, bien sûr, de La Route de Manu Larcenet, cette adaptation graphique du roman post-apocalyptique de Cormac McCarthy, où le silence n’est pas seulement un vide, mais une toile sur laquelle se peignent les terreurs les plus profondes de l’humanité.

Imaginez, si vous le voulez bien, un monde où les mots ont perdu leur pouvoir, où les dialogues sont rares comme des oasis dans un désert de cendres. C’est dans cet univers que Larcenet nous plonge, avec une maestria qui fait du silence non pas un simple élément narratif, mais un personnage à part entière, un compagnon de route aussi terrifiant que fascinant. Car oui, dans cette œuvre, le silence est plus qu’une absence de bruit ; il est une présence palpable, une entité qui hante chaque case, chaque planche, chaque respiration suspendue des personnages.

Le silence comme un langage graphique

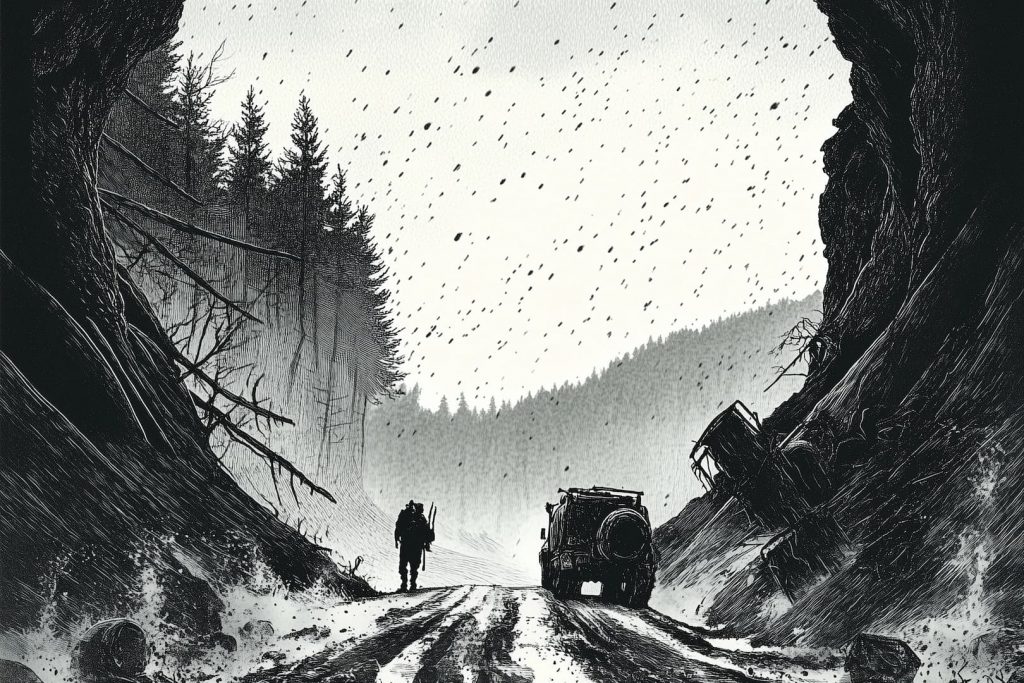

Mais comment Larcenet parvient-il à transformer ce vide en une source d’horreur si intense ? C’est là que réside toute la magie de son art. Lorsqu’on ouvre La Route, on est immédiatement frappé par ces longues séquences de planches muettes, où ni parole ni son ne viennent troubler l’immense désolation qui s’étend sous nos yeux. Comparons, par exemple, un passage du roman de McCarthy avec son équivalent graphique. Dans le texte, McCarthy décrit, avec une prose austère et dépouillée, des marches épuisantes sur une route désolée, un froid glacial, l’obscurité oppressante et le fardeau de leurs rares biens. Chez Larcenet, ces descriptions ne prennent mots et s’imposent en une succession de cases où le père et le fils avancent, silhouettes fragiles dans un paysage gris de cendres, sans un mot, sans un bruit. Les pas semblent résonner dans le vide, mais ce n’est qu’une illusion : tout est silence.

Et c’est précisément ce silence qui amplifie l’horreur. Là où les mots de McCarthy posent une ambiance, les planches de Larcenet la font vivre, la rendent suffocante. Dans l’absence de dialogue, le lecteur est abandonné à son imagination, forcé de combler ce vide avec ses propres terreurs. Une ombre au loin devient un cannibale tapi dans l’obscurité, un craquement absent se mue en menace invisible. Le silence, chez Larcenet, est un miroir tendu vers nous-mêmes, reflétant nos angoisses les plus intimes.

L’héritage de Taniguchi : dessiner l’invisible

Pour comprendre cette maîtrise du silence, il faut se tourner vers une influence majeure de Larcenet : le grand maître japonais Jiro Taniguchi. Dans des œuvres comme L’Homme qui marche ou Le Sommet des dieux, Taniguchi a élevé le silence au rang d’art, utilisant des cases vides ou des paysages immobiles pour évoquer le passage du temps, la solitude, la contemplation. Chez lui, une planche sans texte peut faire entendre le bruissement du vent ou le murmure d’une rivière. Larcenet, admirateur déclaré de Taniguchi, reprend cette technique, mais la plie à un univers radicalement différent. Là où Taniguchi invite à la méditation, Larcenet nous précipite dans l’oppression. Ses silences ne sont pas apaisants ; ils sont lourds, chargés de cendres et de désespoir, comme si le monde entier retenait son souffle avant de s’effondrer.

Prenons une page typique de La Route : un horizon gris, un arbre mort, deux silhouettes minuscules perdues dans l’immensité. Pas un mot, pas un son. Chez Taniguchi, une telle image inviterait à la rêverie ; chez Larcenet, elle hurle la fin de toute chose. C’est cette transposition du silence contemplatif en silence terrifiant qui fait de Larcenet un héritier audacieux de Taniguchi, un artiste capable de transformer une leçon de sérénité en un cri étouffé.

Le silence, un personnage omniprésent

Mais Larcenet va plus loin encore : il fait du silence un véritable personnage, une entité qui hante l’histoire autant que les protagonistes eux-mêmes. Dans La Route, le père et le fils errent dans un monde où tout a été réduit en cendres – la civilisation, les espoirs, les mots. Les dialogues, déjà rares dans le roman de McCarthy, deviennent chez Larcenet des interruptions fugaces, des éclats de vie dans un océan de mutisme. Et lorsque le silence est brisé – par un cri, un bruit de pas, une parole désespérée –, il revient immédiatement, plus pesant, plus menaçant, comme un spectre qui refuse de quitter la scène.

Ce silence n’est pas neutre ; il est actif, oppressant. Il se glisse dans les regards fixes du père, dans la rigidité de son corps prêt à protéger son fils, dans les paysages ravagés où rien ne bouge. Il est dans les cendres qui tombent sans un son, dans les formes indistinctes qui peuplent l’arrière-plan. Larcenet dessine ce silence avec une précision presque obsessionnelle, le rendant visible, tangible, audible dans son absence même. C’est un silence qui parle, qui crie l’horreur d’un monde où l’humanité a perdu son essence.

Pourquoi le silence terrifie-t-il plus que les mots ?

Alors, pourquoi ce silence est-il plus terrifiant que les mots ? Parce qu’il est le reflet de notre propre vide intérieur, de notre peur de l’inconnu, de notre angoisse face à l’absence. Dans un monde où tout a été détruit, où les repères ont disparu, le silence devient le symbole de cette perte, de cette vacuité. Mais il est aussi, paradoxalement, un espace de résilience. Car dans ce mutisme oppressant, le père et le fils se retrouvent, se comprennent sans mot, dans une communion primitive et essentielle. Le silence les sépare du monde, mais il les unit l’un à l’autre, comme un fil ténu d’humanité dans l’obscurité.

Larcenet, en maître du neuvième art, a su capturer cette dualité : le silence comme source de terreur et comme refuge. Il ne se contente pas d’adapter McCarthy ; il réinvente son œuvre, la magnifie à travers ces vides graphiques qui disent plus que n’importe quel texte. Et c’est peut-être là la plus grande leçon de La Route : dans le silence, il y a la peur, mais aussi l’espoir ; dans le vide, il y a la mort, mais aussi la vie qui persiste, qui résiste.

Alors, mes chers amis, la prochaine fois que vous ouvrirez La Route de Larcenet, laissez-vous envelopper par son silence. Laissez-le vous parler, vous terrifier, vous émouvoir. Car dans ce silence, il y a toute la beauté et toute l’horreur de notre condition humaine. Et peut-être, qui sait, y trouverez-vous aussi un peu de vous-même.